ロコモティブシンドロームLocomotive Syndrome

運動器の障害のために、立つ、歩く、作業するなどの運動機能が低下した状態を 「ロコモティブシンドローム」=ロコモといいます。簡単に言うと「足腰が弱くなること」です。

移動手段が多様化し、日常生活では支障がないと思っていても、「実はロコモが進行していた」といった場合があると言われています。また、40代、50代で活動量は多くても運動はしていない、という人は、実は足腰が弱っていることもあり注意が必要です。

ロコモが進行すると将来、介護が必要になるリスクも高まります。また、高血圧など生活習慣病のある人は、若い頃からロコモの原因となる病気になりやすいということも分かっています 。

簡単な3つの「ロコモ度テスト」でわかります。

どれかひとつでも当てはまれば、あなたはロコモです。

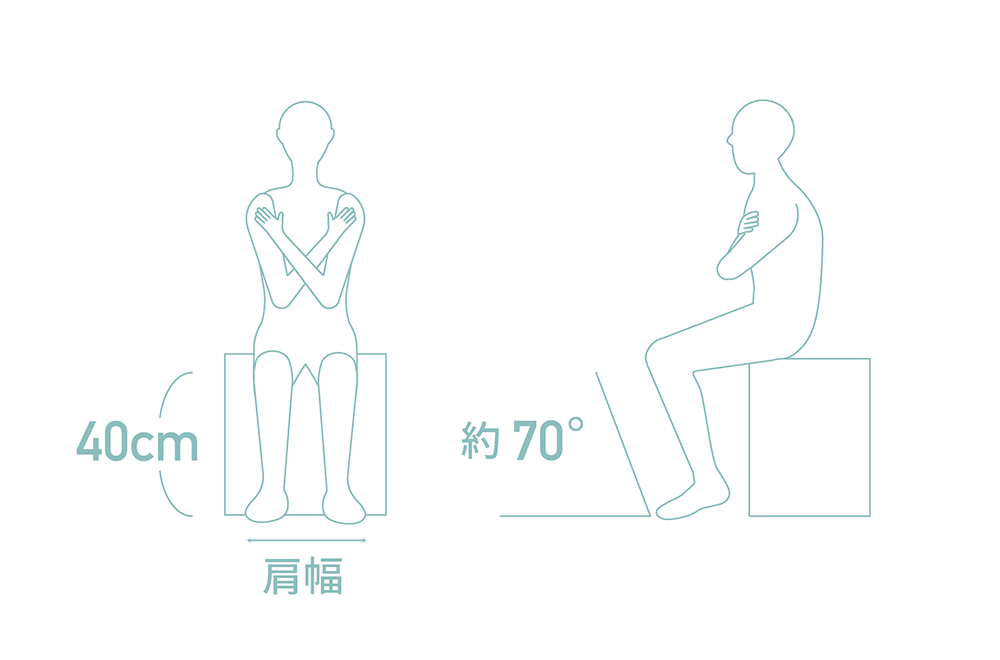

1)立ち上がりテスト 下肢筋力を測ります。片脚または両脚で座った姿勢から立ち上がれるかによってロコモ度を判定します。

2)2ステップテスト 歩幅を調べることで、下肢の筋力・バランス能力・柔軟性などを含めた歩行能力を総合的に評価します。

3)ロコモ25(問診) 身体の状態、生活状況からロコモ度を測定します。

日常生活の中で、足腰の元気を測る指標として、「大股でスタスタ歩くことができるか」を意識してチェックしてみましょう。ご自身の現状をまずは知るところから始めてみましょう。

Wellness活動としてみんなで取り組める、「バランス運動(片脚立ち)」や「スクワット」がおすすめです。 これなら職場でも自宅でも簡単に取り組むことができます。

テレワーク中など自宅で注意したいのは、「少しでも良いので外出する」ということ。買い物でも散歩でも良いので、1日1回は外に出ることを心がけましょう。

40代以降で特に注意が必要なメタボとも関連が出てくるのがロコモティブシンドローム。メタボである人は肥満であることが多く、体重が重い分、膝や腰に大きな負荷がかかり、ロコモにも注意が必要です。バランスの良い食事を意識することは健康な生活の基本。特に働き盛り世代ではタンパク質が不足しがちになるので意識をして摂取していきましょう。

体重を適正値に保ち、散歩や、エスカレーターではなく階段を使うなど、ちょっとした運動を日々の生活に取り入れることも効果的です。