女性の健康Woman's Health

月経異常は大きく「周期の異常」と「経血量の異常」に分類されます。子宮内膜症や子宮筋腫、卵巣のう腫など婦人科系の病気のほか、ホルモンバランスの乱れや排卵障害などの要因があるので、必要に応じて疾患に対する治療や薬を使い、月経を正常にする治療を行います。また、月経中に日常生活が困難になるほどの下腹部痛などの体調不良がある場合を「月経困難症」といいます。つらいと感じたら早めに医師の診察を受けましょう。

PMS(Pre Menstrual Syndrome、月経前症候群)とは、月経開始の3~10日前から、のぼせ、下腹部膨満感、下腹部痛、腰痛、頭痛、イライラ、憂鬱になる、といった精神的・身体的な症状のこと。また、特に精神的症状が重く、日常生活が送れないほど深刻な場合はPMD(Pre Menstrual Dysphoric Disorder、月経前不快気分障害)といいます。現在、日本では70%以上の女性がPMSの症状を持ち、1.2%の女性がPMDDという報告もあります。明確な原因は不明ですが、排卵後の女性ホルモンが影響しているようです。治療には漢方薬、ピルなどのホルモン剤、メンタルの薬やビタミン剤などが用いられることがあります。PMSを自覚し、理解することで健やかな生活をおくる助けにもなります。

自覚症状 月経痛、下腹部痛、月経異常、性交痛、腰痛

発症しやすい年代 20歳代~

本来は子宮の内腔にある子宮内膜の組織が、卵巣やお腹の中など子宮以外の場所で増殖する病気。子宮内膜は月経期になると排出されますが、子宮以外の場所では血液や内膜が体内に蓄積し、周りの組織と癒着したり、チョコレート状のしこりができることからチョコレート腫とよばれることも。これが、腰痛、月経痛、下腹部痛、性交痛の原因となります。子宮内膜症は20~30歳代の女性に多くみられる病気で、不妊症の原因の20~40%という調査もあります。

ときに手術が必要な場合もあり、近年ではさまざまな治療薬が開発されています。

自覚症状 腹部膨満感、腰痛、腹痛

発症しやすい年代 20歳代~

卵巣にできる良性腫瘍の総称が卵巣のう腫。卵巣に液体の分泌物がたまって腫れている状態で、液体が卵巣にたまる「漿液性粘液性のう腫」、子宮内膜症が卵巣の中で起き、血液や細胞が卵巣にたまった状態の「チョコレートのう腫」、髪の毛、歯、脂肪といった内容物がたまる「皮様のう腫」があります。卵巣は「沈黙の臓器」と呼ばれるくらい、初期には自覚症状がなく、破裂、捻転、悪性化をおこすこともあり、定期的なチェックが重要です

自覚症状 乳房のしこり、分泌物

発症しやすい年代 20歳代~

原因は遺伝のほか、女性ホルモンの影響が大きい乳がん。初潮が早かった人や出産経験のない人、また脂肪分の高い欧米型の食事を続けている人の発症リスクが高いといわれています。乳がんは自分で発見できる可能性のあるがん。代表的な自覚症状は、乳房の中のクリッとしたしこり。えくぼやくぼみ、ひきつれ、左右差で分かることもあります。しこりが小さいうちに見つかれば90%以上は治療可能ともいわれるので、定期的なチェックを欠かさず、乳房に異変を感じたら、すぐに病院で診察を受けましょう

自覚症状 不正出血、月経不順、性交時出血、おりもの

発症しやすい年代 20歳代~

年々患者の若年化が進み、女性特有のがんのうち、20~30歳代の発症率では第1位です。主な原因であるヒトパピローマウイルス(HPV)は、性交渉の経験がある女性の80%以上が50歳までに感染するといわれます。がんを引き起こす高リスク型のHPVに感染した場合、子宮頸がんに進行する可能性があります。初期にはほとんど自覚症状がありませんが、不正出血や月経不順、婦人科健診での前がん病変の段階で早期に発見しやすく早期治療が可能ながんなので、定期健診の受診が大切です。

自覚症状 月経異常、貧血、腹部のしこり、頻尿

発症しやすい年代 30歳代~

子宮にコブのような塊ができる病気です。30歳以上の日本人女性のうち、3~4人に1人の割合で発症します。女性ホルモンが関係しており、筋腫のできる場所、大きさ、数はまちまち。妊娠時の発見も多く、問題がなければ放置することもありますが、流産・早産・帝王切開のリスクも。大きさ、性状、位置、貧血や妊娠希望の有無によっては手術も必要になり、不妊症の原因になる場合もあるので、気になる症状があったら受診しましょう。

自覚症状 腹部膨満感、下腹部痛、不正出血

発症しやすい年代 40歳代~

卵巣にできる悪性の腫瘍が卵巣がん。全年代でみられますが、近年は40~60歳代での発症が増加。食生活の欧米化や出産回数の減少などが要因ともいわれ、他のがんに比べて遺伝的リスクが高いこともわかっています。

早期発見は難しく、自覚症状があって受診した場合はすでに進行がんだったり、乳がんと関連することも。家族性も多いがんです。卵巣の病気の発見にはエコーやMRIなどの画像診断が有効です。

自覚症状 不正出血、月経不順

発症しやすい年代 50歳代~

主な原因は女性ホルモンであるエストロゲンの乱れで、閉経後の50~60歳代の未婚の女性に多く発症する傾向にあります。また、肥満、高血圧、糖尿病によって発症リスクが高くなります。食生活の欧米化、出産回数の減少により、近年罹患数が著しく増加しています。もっとも多い自覚症状は不正出血や月経不順で、子宮内膜細胞診や組織診、骨盤MRIで発見されることもあります。少量でも出血があれば、すぐに受診を。

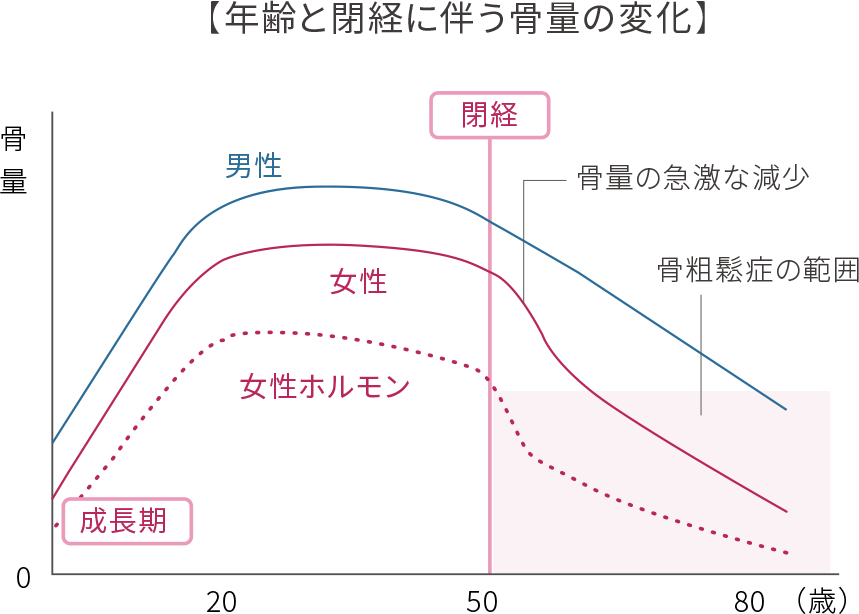

骨粗しょう症とは、骨強度(骨の強さ)が低下して、骨折しやすい状態になることを言います。

「お年寄りがかかる病気」というイメージがある方も多いかもしれませんが、実は働き盛りの年代(40~50代)や若い女性でも、痩せている人や偏った食事をしている人は、年齢にかかわらずリスクが高まります。女性がかかりやすく、患者さんの約7割が女性です※1。

誤ったダイエットにより、食事で必要なエネルギー量や栄養がとれていなかったり、運動不足や睡眠不足だったりすると、骨の成長が阻害され、骨密度を増やすことができず、10代であっても骨折しやすくなる傾向が見られます。さらに、骨や筋肉が十分に発達しないことで姿勢が悪くなったり、顔の輪郭がたるみやすくなるなど「老け顔」といった見た目の変化にもつながる可能性があります。

骨密度は女性の場合、18歳前後でピークに達し、50歳前後から徐々に低下していくため、各年代に応じた適切な対策が必要です。特に、骨量減少状態や骨粗しょう症の疑いがあると指摘された場合には、食事や生活習慣の改善に加え、医師の指導のもとで薬による治療が必要になることもあります。早めに医療機関を受診し、適切な対応を行うことが、将来の骨折予防や健康維持につながります。

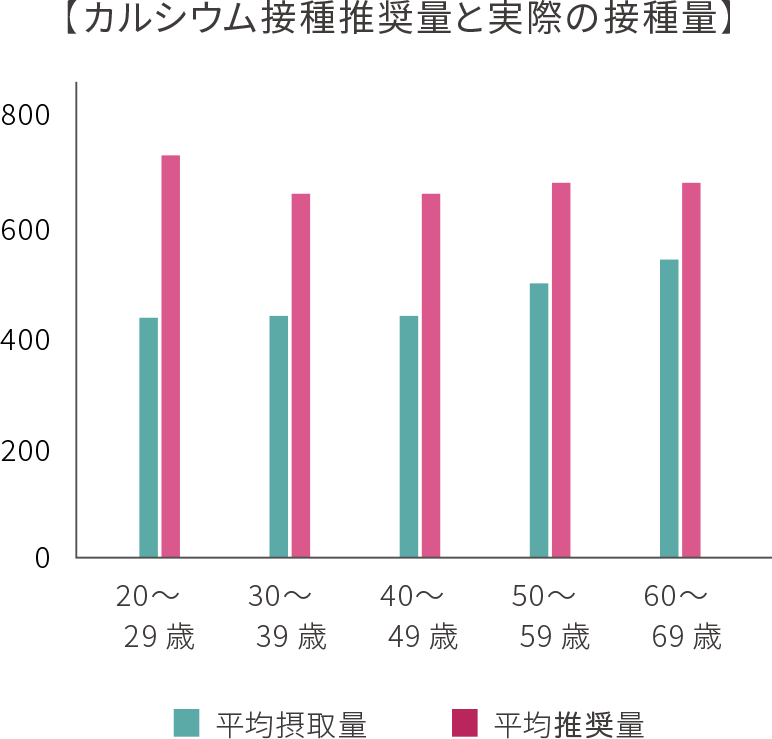

骨粗しょう症を予防するためには、カルシウムの十分な摂取が重要です。しかし、多くの女性は、推奨される摂取量に対して実際に摂取しているカルシウムの量が不足していることがわかっています※2。

また、骨の健康を保つためにはカルシウムだけでなく、その吸収を促進するビタミンDや、骨へのカルシウムの取り込みを助けるビタミンK、さらに骨の形成に関わるマグネシウムなど、さまざまな栄養素の摂取が欠かせません。エネルギーと栄養素を過不足なく、バランスよく摂取することが大切です。

特に、成人すると今以上に骨量を増やすことが難しくなるため、17〜20歳までに栄養と運動でしっかり骨を強くしておくことが将来の骨粗しょう症予防に直結します。

- 朝食:牛乳コップ1杯、納豆、焼き鮭、玄米ごはん、みそ汁(小松菜・豆腐入り)

- 昼食:チーズ入りオムレツ、ブロッコリーのごま和え、胚芽パン、ヨーグルト

- 夕食:鶏肉と大根の煮物、ひじきと大豆の煮物、わかめときゅうりの酢の物、白ごはん

- 間食:アーモンド数粒、干しえび入りおにぎり(カルシウム・マグネシウム補給)

これらの食品を意識的に取り入れることで、カルシウム・マグネシウム・ビタミンD・ビタミンKをバランスよく摂取することができます。

- ※1骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会 編:骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版

- ※2国民健康・栄養調査報告および日本人の食摂取基準より

若い女性の世代では「やせ」が問題になってきています。

厚生労働省が実施している、令和元年度国民健康・栄養調査の結果では、20歳代~30歳代の女性の18.1%、つまり約5人に1人が「やせ」という結果が出ています。

自分のBMIを計算したことがありますか?BMIは体重と身長で計算することができ、18.5未満の場合を「やせ(低体重)」と呼びます。

「やせ」は、さまざまな健康リスクを高めます。

誤ったダイエットなどによる偏った食生活は、鉄欠乏など栄養不良のリスクを高め、だるい・疲れやすいといった症状などをもたらします。身体に必要な栄養が不足すると、筋肉量の低下などとともに、月経異常や無月経などが起こることもあります。その結果、女性ホルモンが正常に分泌されず、骨量が低下し骨粗しょう症のリスクが高まります。

「やせ」の影響は赤ちゃんにも見られ、「やせ=低栄養」状態で妊娠した場合、2,500g未満の低体重児の出産は将来、糖尿病や高血圧などの生活習慣病になるリスクが高くなると考えられています※2。

妊娠を考えている方は、将来の赤ちゃんの為にも、適正な体重の認識と正しい食生活を心がけることが大切と言えます。

生活習慣では、1日3食、主食・主菜・副菜をそろえた食事を意識しましょう。

主食だけでなく、副菜をプラス

毎日の生活で、ちょっと栄養が偏ってきたなと思ったら、まずはできる一歩から始めてみましょう。

- ①主食だけでなく主菜・副菜をプラスする

- ②同じ品数でもタンパク質(鶏肉など)入りサラダや具沢山スープを取り入れる

- ③忙しいときは野菜ジュースなどをプラス

特に意識して摂りたい栄養素「鉄」

女性のからだは、月経や妊娠などによって鉄分の損失が多く、毎日しっかり補うことが必要です。

月経のある人は、1日あたり約1.3mgの鉄を失っているとされており、これは食事からの継続的な補給が不可欠であることを意味します。

ただし、鉄だけを意識すれば良いわけではありません。

「鉄剤を飲んでいるから安心」と思わず、たんぱく質やビタミン類も一緒に摂ることで、鉄の吸収が高まり、健康的な体づくりや美しさの維持にもつながります。

朝食

- 納豆ごはん

- 卵焼き

- 小松菜と油揚げの味噌汁

- いちごまたはキウイ

昼食

- 鶏むね肉のグリル(レモン風味)

- 玄米ごはん

- ブロッコリーとひじきの和え物

- ミニトマト

夕食

- サバの味噌煮

- ほうれん草ときのこのソテー

- 豆腐とわかめの味噌汁

- ごはん(小盛り)

これらの食材には、鉄(特に動物性のヘム鉄)・たんぱく質・ビタミンCやビタミンB群・葉酸などの栄養素がバランスよく含まれており、効率よく吸収・活用されます。

忙しい日でも、「主菜+副菜」を基本に、できるだけ“食べることで栄養をとる”ことを意識してみましょう。